宮崎智之さんのスペースでお話させて頂きました

先日、文芸評論家でありエッセイストでもある宮崎智之さんの「本を読む行為が『カッコいいもの』だと思わせることは非常に重要だ」という鋭い指摘のポストに対し、確かにかつては文学への「憧れ」もあったよなあ、と反応したところ、その直後に宮崎さんから「今お時間あれば、この件についてちょっと話しませんか?」とスペースのお誘いを頂き、月曜の朝遅くに起きてまだパジャマ姿だった僕はその展開の速さにアワアワとなり、慌てて着替えて無意味に髪型までセットしたのち、深呼吸しながら、人生で2回目のスペースに激しく緊張しつつ震える指でスペース参加のボタンを押したのだが、その後は案の定、口が滑る滑る、以前に一瞬だけお会いし、軽くお話させて頂いただけの宮崎さんに、まあ慣れ慣れしくもペラペラと持論を展開して喋りも喋ったり3時間。はあ、お前は人生で何度こういうことを繰り返すんだと思いながらも、反省、のち、これ失言無かったかな、いや絶対あったよね、無いはずは無いよね、と不安に襲われるまでが僕の様式美である。

しかも途中からいつも素晴らしい記事を書かれるライターの山本莉会さん、『夏影は残る』でやまなし文学賞を受賞された作家の杉森仁香さんも参加され、いやあ、楽しかった。

宮崎さんはついこの間まで「文學界」の新人小説月評を担当されており、僕は新人作家であり、つまり、評し評される関係であったのだが、一年の任期の間に僕の作品が二作対象となったところ、いずれも宮崎さんは褒めてくださり、ヨチヨチの新人としては宮崎さんの言葉に大変勇気を貰えたのだった。

まあ新人とは言え、そりゃ、誰が褒めてくれた、誰が褒めてくれなかったというのはある。当然あります。特にこういう世界に疎い僕なんかは、評論家、書評家の方々のこともよく知らないまま、評に晒されるわけである。

だから僕も最初、褒めて頂けたから良かったものの、この人はどういう人で、どういう価値基準を持った方なんだろうと思った。それでしばらくポストを追いかけていたところ、宮崎さんのこの言葉が目に留まったのだ。

「作家が魂をかけて書いた作品なのだから、こちらも魂をかけて評する」

世の中にはこんなことを言う人がいるのかと驚いた。

僕は、なぜこの人は、僕が魂をかけてこれを書いたということを知っているんだろうと思った。

そしてそんな人になら、もうどう評されてもそれを受け止めよう、とも思えたのだった。

そんな宮崎さんとのスペースでは、無学な僕が足を引っ張ったものの、かなり多岐にわたってお話ができたと思う。

以下、宮崎さんにまとめていただいた内容です。

読書はネクラか

背伸びする読書

シーンは可能か

読書は迫害されている?

80年代のニューアカ

90年代の渋谷系

現代のSNS

ヴィレッジヴァンガード

詳しい人がたくさんいる問題

作家の交友録、交友談

独立系書店

文学フリマ

文学合宿

権力と権威

ライブハウスとクラブカルチャー

…etc

タイミング的に、ちょうど宮崎さんが月評のお仕事を終えられていたおかげで、心置きなくお話しさせてもらえた。

評論家と作家の関係には緊張感がある。宮崎さんも仰っているが、両者の関係は時に親友のようでもあり、時に批判し合うことにもなり得る。

これまで普通に社会で仕事をしてきた僕としては、ビジネスでこんな特殊な関係があるのかと改めて思う。公の場で、自分が作り上げたものを、消費者以外の、つまりBtoBの関係で評されるなんて、表現の業界以外にあるだろうか。

しかしそれゆえに、お互いが話すと決してビジネストークにはなり得ない。そこには心からの言葉が砲弾のように飛び交う危うさと快楽がある。

いきなり3時間もお話させていただいて申し訳なく思っているが、きっと話は尽きることがない。

その興奮と緊張の言葉を、皆様にも楽しんで頂ければと思います。

どこか適当に10分聞くだけでも面白いと思うので、ぜひ。↓

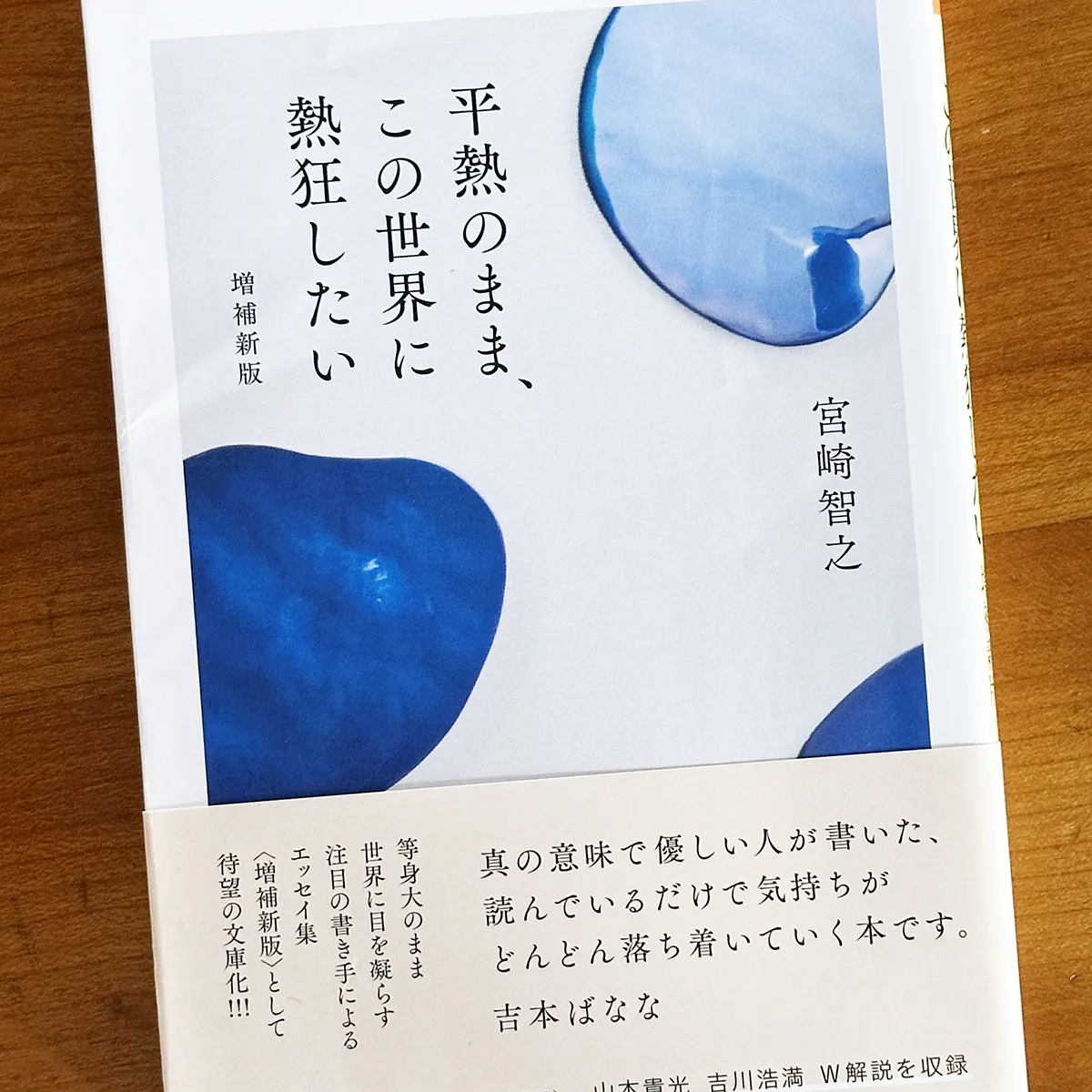

ちなみに宮崎さんのエッセイ集『平熱のまま、この世界に熱狂したい』は著者の「魂」というべきものが詰まっている一冊である。

魂というものは、決して素晴らしくも、清廉なわけでもない。

しかしまさに今回のスペースで語られたような「カッコ良さ」がここにはあると思う。(あと笑いも)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480439635

【作品紹介】

アルコール依存症、離婚を経て、取り組んだ断酒。自分の弱さを無視して「何者か」になろうとするより、生活を見つめなおし、トルストイとフィッシュマンズなどに打ちのめされながらも、すでにあるものを感じ取るほうが人生を豊かにできると確信する。様々な文学作品を引きながら、日常の風景と感情の機微を鮮やかに言葉にする。新たに3篇を加え増補新版として文庫化。

人は黙るより、喋ったほうがいいのだ。

宮崎さん、お誘いいただき本当にありがとうございました。